扫一扫 看视频

苏轼《潇湘竹石图》,现藏中国美术馆。

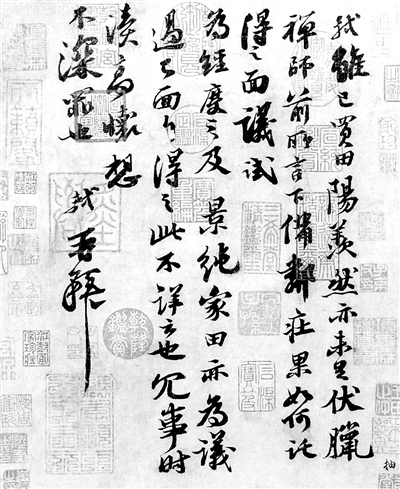

苏轼《阳羡帖》,现藏旅顺博物馆。

明朝朱之蕃《东坡笠屐图》,东坡戴笠穿屐的形象常出现在古代画作中。 (资料图片)

四川博物院正在展出“高山仰止回望东坡——苏轼主题展”,展出30余家博物馆珍藏的苏轼主题相关文物274件,其中最值得关注的是苏轼的3幅真迹:《潇湘竹石图》《阳羡帖》和《洞庭春色赋·中山松醪赋》。时光流逝,东坡风范依然,让我们以其精妙绝伦的笔墨为引领,探寻他不悔的人生追求。

一、《潇湘竹石图》:知君有幽意,细细为寻看

苏轼不仅擅书也擅画。其画作流传至今者甚少,其中一幅即为此次展出的中国美术馆藏《潇湘竹石图》。

据考证,《潇湘竹石图》系苏轼在黄州(今湖北黄冈)时所作,卷末端题有“轼为莘老作”款识。莘老是长他八岁的扬州人孙觉的号。苏轼一生敬重孙觉,诗书往来极为频繁。孙觉是黄庭坚的岳父、秦观在诗歌上的领路人,精通《春秋》《周易》,“以文学行义为时儒宗”。孙觉理政能解百姓忧,多地卸任后,民众屡为他建祠;且为人刚正不阿,对人品低下、才薄望轻的权臣,他再三奏疏弹劾。是以苏轼后来借朝廷任命文书称他“文学论议,烛知本原。谏省东台,久从践历”。

孙觉也是“乌台诗案”的被牵连者之一。苏轼被贬到黄州后,职低权无,“平生亲友,无一字见及,有书与之亦不答,自幸庶几免矣。”这个外表洒脱的大诗人内心倍感孤单,好在有孙觉这样依然故我的友人,照样写信问候苏轼。孙觉知道苏轼喜好佳墨,是以有好墨便想办法寄赠。元丰八年(1085年),已经离开黄州的苏轼回忆此事,深感真情难得,一口气写下四首诗,其中一句说“分余幸见及,流落一叹赧”,表达了自己的感激之情。《潇湘竹石图》既为孙觉而作,可能用的就是他所赠佳墨。

著名作家、收藏家邓拓对此画有一段十分精到的解读,“隽逸之气扑人……左右烟水云山,渺无涯际,恰似湘江与潇水相会,遥接洞庭,景色苍茫,令人心旷神怡,徘徊凝视,不忍离去。”细品画卷,其中氤氲的,除了隽逸的云气,也有淡淡的郁气。画面远处,淡淡几笔,除了烟雾迷蒙,还有潇、湘合流,给人幽深而哀怨的意味。这不由让人想到三闾大夫屈原。

“吾文终其身企慕而不能及万一者,唯屈子一人耳!”苏轼一生仰慕、追随屈原。他极推崇《离骚》,“盖风雅之再变者,虽与日月争光可也”;他同情屈原的遭遇,“伊昔放逐兮,渡江涛而南迁。去家千里兮,生无所归而死无以为坟”;他称颂屈原的忠贞,“名声实无穷,富贵亦暂热。大夫知此理,所以持死节”。不过,他对屈原真正地理解,还是在经历“乌台诗案”被放逐黄州后,穷困、潦倒、悲伤、怨愤、无助、无奈,种种不平之气,溢于言表。大丈夫立身处世,既不能同流合污,也不能容于当世,实现治国平天下的抱负,这个屈原当年面临的难题,如今同样摆在苏轼面前。付诸笔墨,自然就会着眼于精神流放之地的潇湘,潇湘之水就那么从心中渗出,淡淡的,静静的,没有一点声响。

真正表明苏轼心态的是画卷中的竹石。与其《枯木竹石图》中枯木虬曲似铁、石皴盘旋如涡相异,《潇湘竹石图》中间只有大小两块石头,石块中间左右各有竹枝数竿伸出,有的刚刚探出头。竹枝细长,与奇特的石头在形状、姿态、质地上形成鲜明对比。仔细看,这枝条三三两两,竹叶疏疏密密,竹子其实是从石块下顶住重压、破土而出,虽然腰身极细,不免弯曲,但昂扬向上,没有丝毫疲惫、造作和媚态,韧性十足,充满生命力。苏轼画的不是竹子,而是他自己。

“知音古难合”,可以想见,紫髯翁孙觉展开此画卷,定会手捋胡须,会心一笑。

二、《阳羡帖》:除了溪山,还有楚颂

和《潇湘竹石图》相比,旅顺博物馆藏《阳羡帖》尺幅更小,略大于成人手掌。今天看来,这只是一个便条,但因为出自苏轼之手,弥足珍贵。

《阳羡帖》全文仅68个字,大小不一,墨色浓郁,尤其最后一个“拜”字,末笔长长的拖尾,笔力雄健,一气呵成,流畅飘逸,神采飞扬,这也是该帖被认定为真迹的重要依据。

文字不长,姑录如下,“轼虽已买田阳羡,然亦未足伏腊。禅师前所言下备邻庄,果如何?讬得之面议,试为经度之。及景纯家田,亦为议过,已面白得之,此不详云也。冗事时渎高怀,想不深罪也。轼再拜。”这是苏轼告知朋友,其已经在阳羡(今江苏宜兴)买田,但是耕种地方不大,难以满足全家生活所需,请朋友再为他寻找合适的田地。

“吾家蜀江上,江水清如蓝”,苏轼是四川眉山人,也常以眉山为豪,但或许因为距离太远,“万里家在岷峨”,或许因为父亲多年来希望回迁中原故里的夙愿,“有意于嵩山之下、洛水之上,买地筑室”。熙宁二年(1069年)二月,苏轼出川抵京后,再也没有回到眉山。

苏轼安家阳羡,看似偶然。元丰七年(1084年)四月,苏轼接到朝廷量移汝州(今河南汝州)的诏书,从黄州出发,途经金陵(今江苏南京)时,其十个月大的幼子苏遁因病夭逝,苏轼痛心不已,“归来怀抱空,老泪如泻水”“母哭不可闻,欲与汝俱亡”。想到自己年近半百,仍然居无定所,举家飘摇,这才坚定了定居的念头。

在真州(今江苏仪征),他遇到当年同登进士第的宜兴人蒋之奇,说起二人“同卜居阳羡”的约定,于是托请蒋之奇买田阳羡。“买田阳羡吾将老,从来只为溪山好”,阳羡有山有水,风景如画,“来往一虚舟,聊随物外游”,这里无疑是诗人寄情忘怀的好去处;另一方面,阳羡本就因当地荆溪之南土地肥美平坦而得名,适合耕读,适宜养颐。《阳羡帖》即写于请蒋之奇买地后,请同是宜兴人的钱济明再寻田产。

中原之大,如阳羡风景美、宜耕种者比比皆是,选择阳羡,其实另有其因。这年十月,苏轼到阳羡,如愿以偿。在今天我们看到的《楚颂帖》中,他这样表白,“吾性好种植,能手自接果木,尤好栽橘。阳羡在洞庭上,柑橘栽至易得。当买一小园,种柑橘三百本。”

“阳羡在洞庭上”,此洞庭系太湖之洞庭山,并非屈子行吟泽畔的洞庭湖。洞庭山与洞庭湖,相隔何止千里,却隔不断其间关联。古人认为洞庭山与洞庭湖地下有暗道相通。更巧的是,洞庭山、洞庭湖均产柑橘。屈原《九章》中的《橘颂》写的就是洞庭湖柑橘,“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮”,而洞庭山的柑橘在宋代几乎可与阳羡茶、彭蠡鱼媲美,“石鼎未烹阳羡茗,金盘先献洞庭柑”,“左贩洞庭橘,右担彭蠡鱼。”正因为此,洞庭山洞庭湖常被混淆。

以苏大学士之博学,他当然不会不知道其中差别。不过这并不妨碍他从阳羡附近的洞庭山想到洞庭湖,从此洞庭橘推及彼洞庭橘,从屈原联想到自己。他因此说,“屈原作《橘颂》,吾园落成,当作一亭,名之曰楚颂。”这《楚颂帖》中的最后一句话,正可为《阳羡帖》做注脚。以“楚颂”手追《橘颂》,心摹屈原,这是苏轼求田阳羡心心念念的情结。

三、《洞庭春色赋·中山松醪赋》:一次心灵的远游

藏于吉林省博物院的《洞庭春色赋·中山松醪赋》是苏轼于绍圣元年(1094年)闰四月二十一日这天,大雨滂沱,道路泥泞,无法成行,滞留襄邑(今河南睢县)所书。

离开黄州10年来,苏轼起起伏伏,漂泊不定,在朝廷,先后官拜礼部尚书、兵部尚书,被授予端明殿大学士、翰林侍读学士,极其耀眼;在地方,他先后主政过登州、颍州、杭州、扬州、定州,重民生,施仁政,极受敬重。绍圣元年闰四月初,苏轼却被无端取消端明殿学士、翰林侍读学士头衔,以左朝奉郎(正七品)责知英州(今广东英德)军州事,很快再降为从七品的左承议郎,再被下诏仍知英州,但不得按贬官后的劳绩恢复职位。这一连串的打击,让他心绪难宁。不过,坐到桌前,濡墨挥毫,写着写着,他的心情安定了下来。这就是我们今天看到的《洞庭春色赋·中山松醪赋》合卷。

《洞庭春色赋·中山松醪赋》合卷684个字,笔笔到位,一气呵成。明代张孝思的评价尤其精到,“此二赋经营下笔,结构严整,郁屈瑰丽之气,回翔顿挫之姿,真如狮蹲虎踞。”

书为心画,贵在我手写我心。这两篇赋都是苏轼发自内心的表白。“洞庭春色”和“中山松醪”均为酒名,安定郡王以洞庭山的柑橘酿酒,名之曰洞庭春色,此酒色香味三绝,苏轼饮后浮想联翩,写下了《洞庭春色赋》。另一篇赋则是苏轼为自己用中山(今河北定州)松树上的松花为原料所酿浊酒而写。

《洞庭春色赋》开篇以“商山四皓”的典故,表达了他对入世出世的复杂情感。此四老不满秦朝暴行而隐居,在汉代受礼遇而出山,后又因朝廷乱政再次归隐。苏轼因此对安定郡王“寄逸想于人寰”的达观表示认同,“悟此世之泡幻,藏千里于一斑”“尽三江于一吸,吞鱼龙之神奸”,颇有“人生得意须尽欢”的洒脱。全赋想象丰富,词采绚烂,充满积极的浪漫主义,其手法与屈原《楚辞》如出一辙,但到最后,他又心生悔意,觉得不该如此放浪形骸,他说,“吾言夸矣:公子其为我删之”。赋这种文体,“劝百讽一”“卒章显其志”,最后这一句是我们把握主旨的肯綮所在。

撰写《洞庭春色赋》时,苏轼尚在朝廷,而撰写《中山松醪赋》时,苏轼已经自请外放。因此,《中山松醪赋》抒发个人情感更为直接。“效区区之寸明,曾何异于束蒿。烂文章之纠缠,惊节解而流膏。”松树极为常见,但如果用于劈柴烧火,就是暴殄天物。苏轼对此愤愤不平,既然不能物尽其用建构大厦,不如退一步以之酿酒作为药石。

苏轼作此赋时,已近耳顺之年,仕途坎坷,有志难伸,种种不如意郁结于心。浊酒入肚,有如神助,半醉半醒间,他觉得自己在远游,已经逃离了这世间的羁绊,自己仿佛变了一个人,攀山动若飞猱,越野跨过奔鹿,上天御风而行,下海劈波斩浪,飘飘欲仙,无边无际,甚至嵇康、阮籍等人也望而难及。这么想着,得意不已。夜长梦短,酒醒嗟咨,回到现实,他脑海里第一个浮现的不是别人,而是屈原。屈原不仅精于酿酒,也善于饮酒,其诗歌中酒文化因素颇多,“吴醴白蘖,和楚沥只”“瑶浆蜜勺,实羽觞些”“众人皆醉我独醒”……诗酒风流,《离骚》全篇无一字写酒,其浪漫的想象、强烈的情感,却无不是酒后真言。正因为此,苏轼说,喝了中山松醪,可以续屈原的《离骚》写一篇《远游》。实际上,《洞庭春色赋》和《中山松醪赋》正可以看成是《远游》的续作。

文如其人。对此二赋,苏轼极为自信,多次书写赠送好友。就在滞留襄邑的六天前,想到好友吴安诗对《洞庭春色赋》“独爱重之”,苏轼也认为《中山松醪赋》“不减前作”,当即取出好纸好笔好墨,乘兴接连写下两篇赋,希望好友“深藏之”。而我们今天看到的这一幅,虽然赠予对象不明,也许就是诗人遣兴一挥,却丝毫不影响世人对它的宝重和珍藏。

时光流转,墨色依然,永不变色的,是人的精神。