一条南北走向的巨大山脉,横亘在滇南弥勒城的西面,这就是弥勒西山,彝族支系阿细人聚居的地方。哈尼族作家艾吉曾到这里采风,写道:“石头怪模怪样,像雕刻过,各种形状的都有……每块石头都是一座山,钢筋铁骨,硬打硬扎。”

1928年,我的父亲杨春荣,就出生在这里一个叫诺糯的山寨里。他身高不足1.6米,体重50公斤上下,与他的4个妹妹相比,显得矮了些。曾听奶奶说,父亲小时候多病,瘦得皮包骨头的,只有在见到祖父用猎枪打回来猎物时,才会咧嘴笑笑。然而,谁也没料到,病痛缠身的父亲,长大后却是位富有个性、精神可嘉的人,并且影响着我们下一代。

革命战士

诺糯,位于西山偏中,新中国成立前就有私塾。父亲那一届学生,读完私塾后其他同学没有一人再升学,只有他独自一人往南徒步15公里到弥勒县城读高小。结果,十四五岁的他意外地受了中共地下党员张黎老师的教导,从此坚信唯有革命才能救穷苦农民。

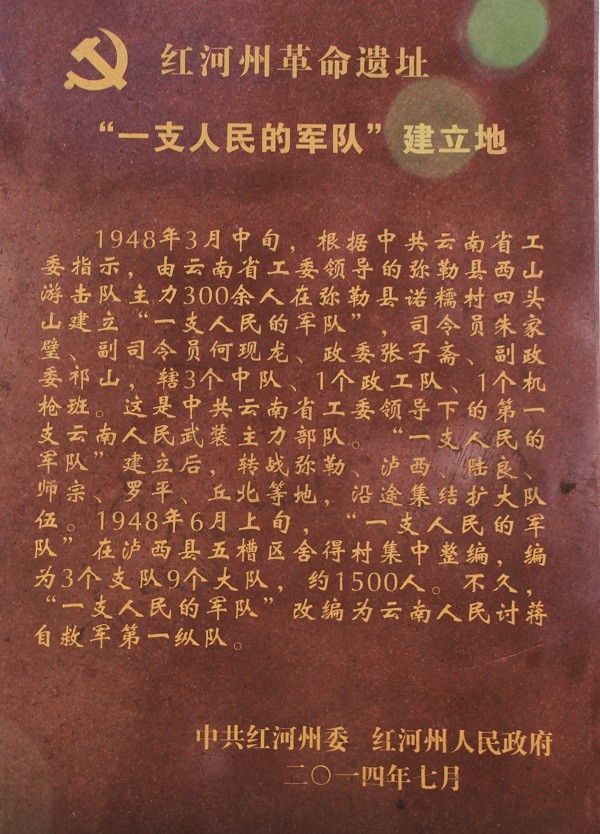

1948年3月,中共云南省工委指派曾在黄埔军校深造过的朱家璧前往弥勒西山组建一支云南人民武装主力部队,称“一支人民的军队”,父亲拿了祖父准备买房的钱买了一支枪,加入了部队。

据《弥勒县志》记载,“一支人民的军队”中的弥勒西山彝族支系阿细人指战员,大部分于1949年4月编入二支队第12团。父亲随队转战到石林、罗平、师宗、陆良等地(史称“跳出外线作战”)。父亲说,部队从猴子箐出来后路过诺糯,当时他想回家看看,因担心掉队而放弃了。

新中国成立后,父亲参与了土地改革,工作在被称为“野河”的南盘江畔,那里地形、人员复杂,山洞里还常有反革命残余分子出没。父亲他们冒着生命危险走村串寨搞土改,克服种种困难,终于在1952年末,完成了土改工作。

1954年,父亲因胃病严重,请假回家医治。身体康复后,由于种种原因没能回到工作岗位,于是就在家劳动。直至1991年,父亲才被归入“新中国成立前参加革命工作,在50年代初期由于组织原因失去公职的人员”,每月获得生活补助40元。

父亲的革命经历深深影响了我。后来在读书和工作中遇到困难,一想到父亲当年的故事,我就会自我“激将”:“战争年代前辈人随时面临死亡都不怕,你克服一点困难,总没有生命危险吧!”

“凡事要动脑”

高尔基说:“人的性格是扎根在骨头里和血液里的。”父亲就如西山之石,决不会随遇而安。回家后,父亲学会了木工活。父亲技术了得,大可盖房,小可箍桶。母亲曾跟我们揭父亲的“老底”,说他学做木活最初是认为他并不高大,肩膀扛不动重东西,得找个相对轻巧的活计。父亲知道后,教育我们:“这想法不对吗?人活着,要扬长避短,你们记住凡事都要动脑,只能苦干加巧干,不能苦干加蛮干!”

1993年冬,西山下了一场大雪,山上的树木受灾严重。各家责任山里都有不少被雪压倒或压断的树,很多人家用来做烧柴,父亲觉得这样大材小用了,决定用这些木料在西山东麓一个叫小龙铺的平坝上建房,他说:“我们家得跳出大山,在平坝里落脚。”

建房时,我曾随父亲进山削树,见一棵倒于刺丛中的大树。若不将它翻出来,就无法扬锛削木,于是我用镰刀去砍刺。父亲在一旁,斥责我:“看来你真的把我的话忘记了!等你把那些刺砍割完,天已经黑了。”我一时愣住,不知是父亲说的哪句话。

只见父亲提起斧子躬身进刺丛,砍掉树上大点的分支,再捡出两根一米多长的树枝,一根丢给我,一根自己拿着。他走到树根处,将树枝一头插入树根下面,再蹲下来,扛另一头在肩膀上,叫我也照做。我俩一起猛力一撬,树根竟往前甩出了一米多远。如法炮制,只用10来分钟,整棵树就被移挪到了草地上。我这时方才恍然大悟,父亲早年所说的这句“凡事要动脑”竟如此有用。

此后,我受父亲影响,在工作、生活中,一遇难事就注意多动脑,我也顺利成长为一名中学政治老师。进入新世纪,云南中考的政治卷由过去的“知识立意”为主转变为重点考查学生运用所学知识分析问题和解决问题的能力。如何运用所学知识分析问题和解决问题?学生为之头疼,教师为之困惑。我动脑研究,结果发现其实有规律可循,即在学习知识时要增强“运用”意识,同时通过了解、掌握“运用知识分析问题和解决问题”的几种形式,就可以适应改革,获得好成绩。我将这一观点整理成论文《政治开卷考运用知识的几种形式》,获得光明日报社的认可,发表在其主办的《考试》杂志上。

由于教法得当,我的学生参加省中考或县学年统测,有10年平均分名列全县前茅。2004年,我被省政府评定为“特级教师”,给我很大的鼓励。

我这一辈子,父亲“凡事要动脑”这句话对我帮助颇大。2007年起,我的儿子、女儿先后参加了工作,我也如父亲一般,反复提醒他们:“你祖父说了:凡事都要动脑……”

全家齐读书

对于1954年离职回家,父亲抱憾终身,多少次在我们兄弟姐妹面前叹息:“当时要是再坚强一些,有病就在当地就医——这样的话,就可以为国家做更大的贡献。”父亲深知“山外的世界很精彩”,于是就把培养子女成才作为自己的一个目标。

引导子女爱上读书、学习,父亲有自己的办法。我觉得可以总结为三招,第一招是“以情动人”,让我们觉得好好读书是给家里挣脸面的一件事。父亲总说:“好好读书,将来去吃‘国家饭’。那时候,人家会说‘杨春荣的儿子、姑娘在哪里哪里工作’,我和你母亲听见后,一定非常高兴!”

第二招是“以景诱导人”,父亲擅长勾勒场景,“在外面当工人当干部的,一到下午5点半钟就下班,兴高采烈地去食堂吃饭了。吃了饭后,太阳还高,你想打篮球就去打篮球,想骑车就去骑车,比在大山活得精彩!”两个场景一对比,自然勾起我们读书的热情来。

第三则是细说经验,“天刚亮的时候,空气清新,头脑清醒,背书背公式最容易记得住。”“上课要专心,课堂上听懂了,做作业就不成问题。”

我们家中共有4男3女七兄妹,我是家中老大,自1971年起,我先后到马龙、花口、弥勒读初中、高中、中师6年,二弟杨学亮自1975年起,也到西三中学等地相继学习6年。当时读书,除了国家补贴一部分粮食外,细细算来,父母供我和二弟读书的钱为1000元左右。

但这1000元,对父母来说就是个天文数字。那个时代的山村,劳动一天,一个劳动力的工分值仅有0.20元。为供我兄弟二人读书,父母日夜辛劳,白天干生产队的活,晚上在灰暗的煤油灯下,一个“叽叽”地解木板箍水桶卖钱,一个则缝补衣服、织麻布省买衣服的钱。

我于1980年成为一名教师,二弟于1981年成为银行职员。此时,父亲已经年过半百,且常犯胃病和风湿关节炎。我与二弟深知父亲的期望,主动承担起“扶小”的责任。大姐、二妹早年落榜,已在家务农。在我和二弟的帮助下,我家三弟、四弟进城当了绿化工,小妹中师毕业后也成为教师。

一家有这么多子女走出大山,当时在弥勒西山上百个寨子、数万户阿细人家庭中很少见。父母亲在世时,因我们这几个孩子成器,不知被多少人羡慕、赞赏过。父亲虽然离开我们十一年了,但父亲对我们后人的影响将代代相传。(杨学诗/文 王菁/编辑)